Stadtgeschichtliche digitale Zeitreise in die Michelsberger Kultur der Jungsteinzeit

Begeben Sie sich mit VR-Brillen auf eine Reise in die jungsteinzeitliche Siedlung der Michelsberger Kultur auf dem Hofheimer Kapellenberg vor 6.000 Jahren!

Der Kapellenberg - ein Pompeji der Steinzeit im Rhein-Main-Gebiet

Der Kapellenberg bei Hofheim am Taunus ist eine der größten Siedlungen aus der Zeit der Michelsberger Kultur (4200–3500 v. Chr.). Es war eine gewaltige Anlage von 45 ha Größe, die bebaute Fläche umfasste immer noch 26 ha. Auch heute, nach 6000 Jahren, sind die einstigen Wallanlagen im Gelände zu sehen – es ist ein Pompeji der Steinzeit. Die Anlage wurde offensichtlich zunächst um einen Großgrabhügel errichtet, der zum Ende des Mittelneolithikums (um 4500 v. Chr.) oder zu Beginn der Michelsberger Belegung (um 4200/4100 v. Chr.) errichtet wurde.

Neben den archäologischen Hinterlassenschaften des Jungneolithikums finden sich auf dem Kapellenberg noch zwei weitere Grabhügel aus dem Endneolithikum, ein kreisförmiger Graben unbekannter Zeitstellung und die Reste eines römischen Wachtturms. Der Großgrabhügel wurde im Zuge forstwirtschaftlicher Arbeiten bereits um 1880 in einer undokumentierten Grabung versehentlich angegraben. Die Kreisgrabenanlage und die Reste des Wachtturms wurden dann 1896 durch C. L. Thomas wissenschaftlich untersucht.

Der Wall wurde zum ersten Mal durch August von Cohausen beschrieben, der auch die Ähnlichkeit der Keramik mit der vom Michaelsberg bei Bruchsal erkannte, später der namensgebende Fundort der Michelsberger Kultur. Cohausen publizierte zudem zwei vermutlich aus dem Großgrabhügel stammende Beilklingen. Dietwulf Baatz erkannte schließlich die jungneolithischen Grabhügel und vermutete eine Michelsberger Höhensiedlung. 1975 untersuchte Rolf Kubon einen der spätneolithischen Grabhügel. Der Großgrabhügel wurde erst 2012 durch Heinrich Thiemeyer als sicher anthropogene Formation erkannt.

Seit 2008 untersucht das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM), jetzt LEIZA, und die Johannes Gutenberg-Universität in Zusammenarbeit mit der hessenARCHÄOLOGIE die Wallanlagen, die Innenbesiedlung und den Großgrabhügel.

Der Großgrabhügel und die Beilklingen

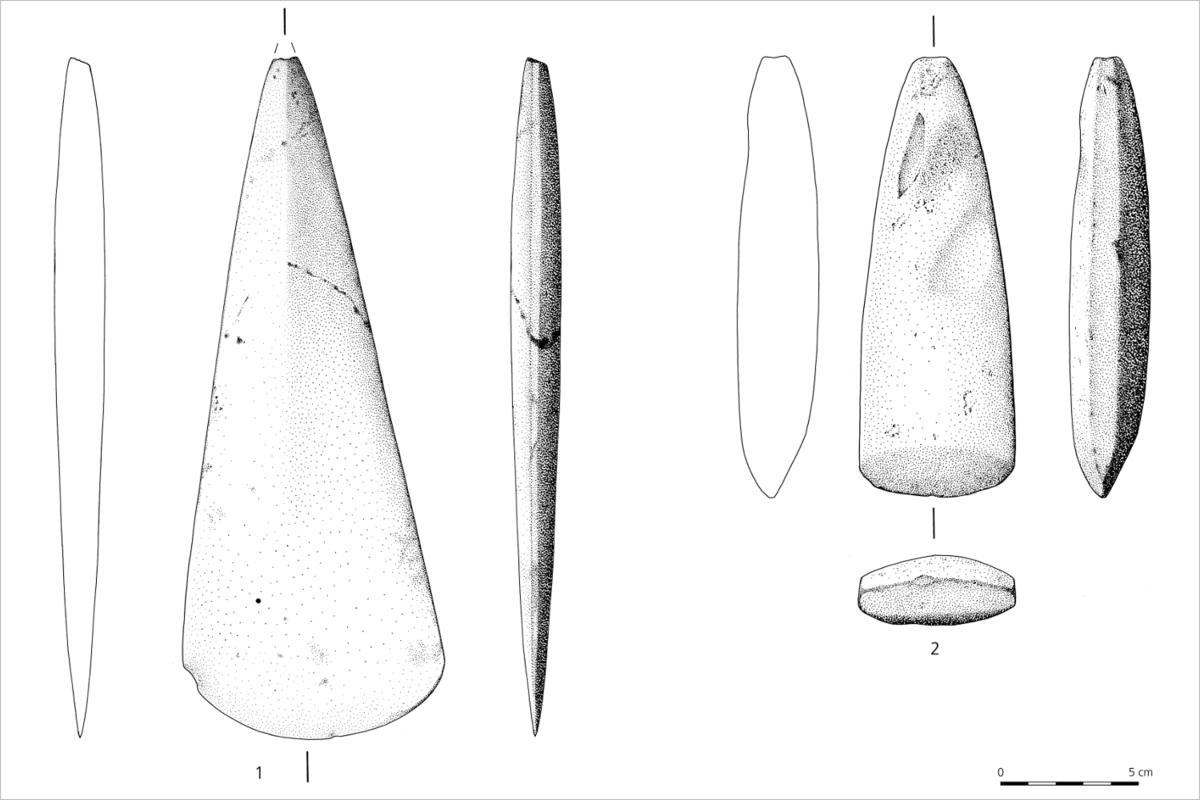

Die Steinbeilklingen

Im Jahr 1893 wurden beide Steinbeilklingen von August von Cohausen publiziert. Als Fundort wird ein Abschnitt des äußeren Walles angegeben, der auch heute noch ungefähr lokalisiert werden kann. Cohausen nahm seinerzeit Bezug auf eine von ihm vorab publizierte Karte, war aber bei der Auffindung der Beile nicht an Ort und Stelle, die ohnehin etwa zehn Jahre vor der Publikation bei Anlage eines Weges entdeckt wurden.

Sehr vieles spricht allerdings dafür, dass die Stücke aus einem seinerzeit nicht erkannten, stark erodierten Großgrabhügel stammten, und etwa zehn Jahre vor der Publikation dort beim Ausbau der Forstwege gefunden wurden.

Die Beilklingen wurden dann im Zuge des JADE-Projektes untersucht, die ursprüngliche Ansprache der Rohmaterialien als Jade- und Grauwacke übernommen. Das Jadebeil ist ein Stück vom Typ Greenlaw/Altenstadt, das andere ein Stück vom Typ Puy.

Beim letzeren Exemplar zeigte eine erneute Untersuchung am RGZM durch Tatjana Gluhak, dass es sich beim Rohmaterial sehr wahrscheinlich um Amphibolit handelt. Beide Exemplare sind Bestandteil der Schausammlung des Stadtmuseums Hofheim.

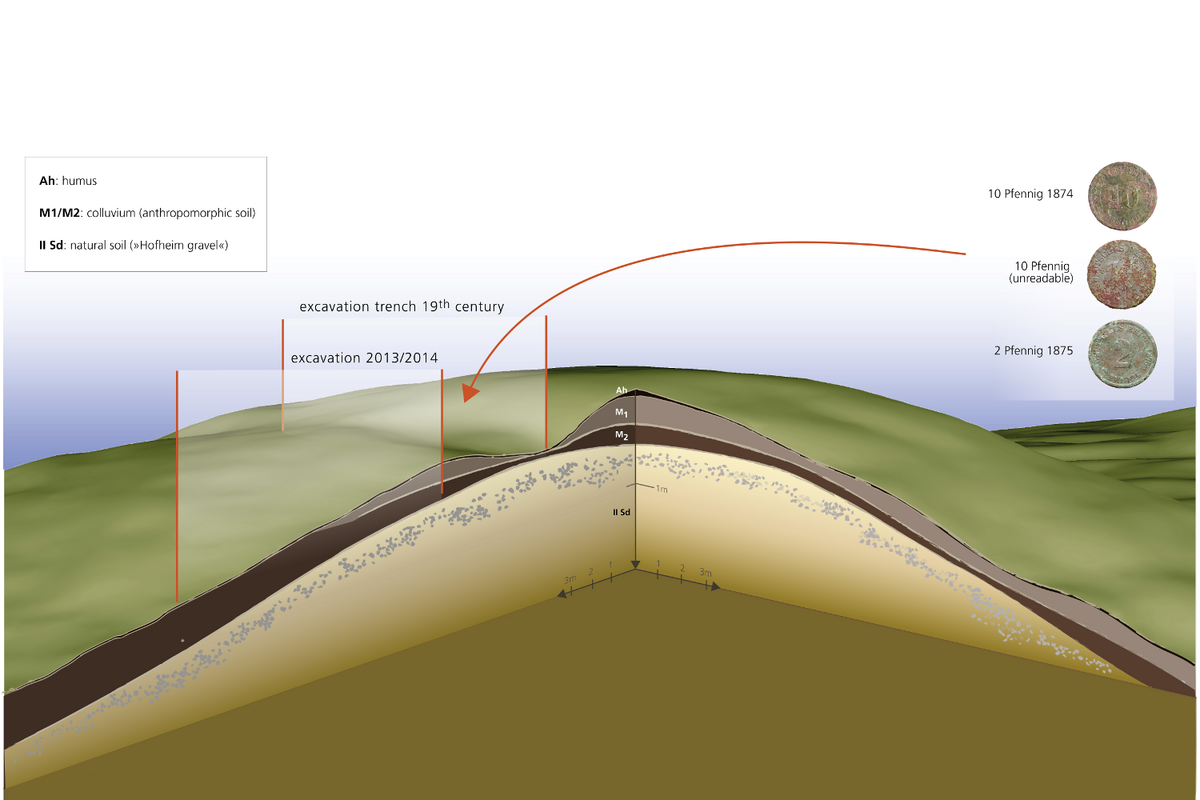

Der Grabhügel

Der Grabhügel blieb bis zur Identifikation im Gelände durch Heinrich Thiemeyer und der Überprüfung an den seit 2012 zur Verfügung stehenden Daten der digitalen Geländeaufnahme (LiDAR) des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) als solcher unerkannt. Er ist im Gelände nur von der Westseite aus gut zu erkennen. Stratigraphische Untersuchungen zeigen, dass seine Erosion bereits während des Beginns der Innenbesiedlung um 3750 v. Chr. abgeschlossen war, die Typologie der Beile spricht für eine Errichtung um 4200/4100 v. Chr.

Großgrabhügel dieser Art sind bislang in Mitteleuropa für jene Zeit nicht belegt, finden aber heute noch Entsprechungen in der Bretagne, besonders im Tumulus von Tumiac.

Bei den Beilen dürfte es sich um die Beigaben einer Bestattung im Zentrum des Grabhügels handeln. Die Bestattung selbst war wohl bereits um 1880 vergangen, als die Reste des Grabes bei der Anlage des Waldweges unbeabsichtigt zerstört wurde. Trotz dieses äußerst unglücklichen Umstandes bleibt aber der Großgrabhügel das einzige Monument dieser Größe und dieses Alters in Mitteleuropa und unterstreicht die Anbindung des Rhein-Main-Gebietes vor 6000 Jahren an Westeuropa.

Hausrekonstruktion und Visualisierung der Siedlung um 3700 v. Chr.

Visualisierung der Siedlung um 3700 v. Chr.

Die Visualisierung der Siedlung wurde im Zuge der Einrichtung des Archäologischen Rundweges Kapellenberg erstellt. Die Abbildung fasst alle Erkenntnisse der Forschungen seit 2008 zusammen und zeigt den Wissensstand Ende 2019.

Dargestellt ist die Periode des größten Ausbaus der Innenbesiedlung zwischen 3750 und 3650 v. Chr. Zu dieser Zeit war der innere Wall bereits nicht mehr in Gebrauch und an einigen Stellen erodiert, oder er wurde möglicherweise auch teilweise planiert. Lediglich am südlichen Ende hat er sich bis heute gut im Gelände sichtbar erhalten.

Der äußere Wall hat sein mittleres Ausbaustadium erreicht, es ist jedoch nicht das heute noch im Gelände sichtbare Endstadium. Dieses wurde sehr wahrscheinlich erst ganz am Ende, nach der hier visualisierten Phase aufgeschüttet.

Wall und Palisade um 3700 v. Chr.

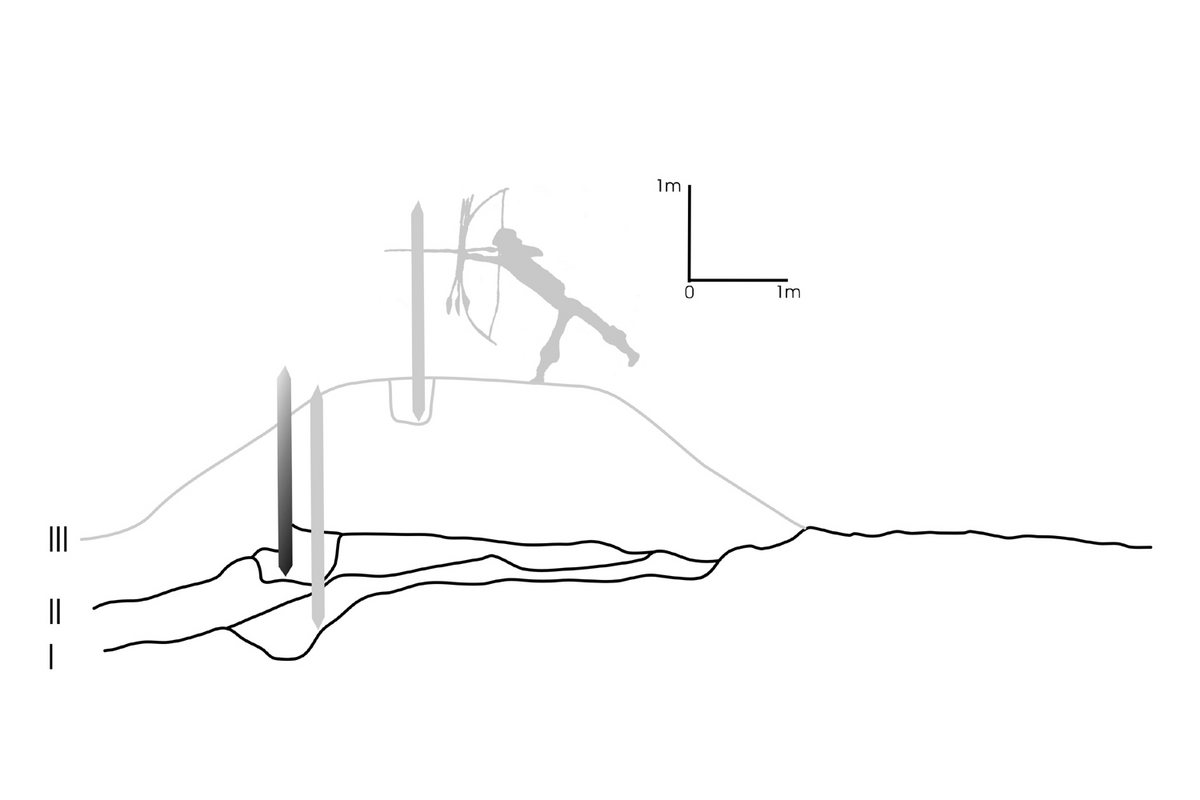

Aus der Grabung 2012 wissen wir recht gut, wie der Wall um 3700 v. Chr. ausgesehen hatte, am untersuchten Abschnitt konnten wir den Böschungsneigungswinkel feststellen und auch erkennen, dass der Bereich unmittelbar hinter dem Wall planiert war (Abb 2). Im Gelände ist die Planierung noch an einigen Stelle zu sehen. Da sie im gesamten Wallverlauf an verschiedenen Positionen festzustellen ist, dürfte sie einst auch im gesamten Verlauf des Walles angelegt worden sein. Zum Einen diente das Material zur Aufschüttung, zum Anderen erlaubte die planierte Fläche es den Verteidigern auch, schnell die Position zu wechseln.

Im Profil der Grabung 2012 hatte sich auch ein Pfostenloch erhalten, das Aufschluss über die Mächtigkeit der Pfosten gibt. Daraus, und aus der Notwendigkeit, dass die Verteidiger Sicht über die Palisade haben mussten, lässt sich die Höhe der Palisade errechnen, sie ist an die Darstellung eines jungsteinzeitlichen Bogenschützen aus Spanien angepasst. Da die an verschiedenen Stellen beobachteten Ascheschichten innerhalb des Walls nicht sehr mächtig waren, gehen wir eher von einer Flechtwand mit Pfosten aus, als von einer durchgehenden Palisade aus nebeneinanderstehenden Pfosten.

Häuser im Inneren

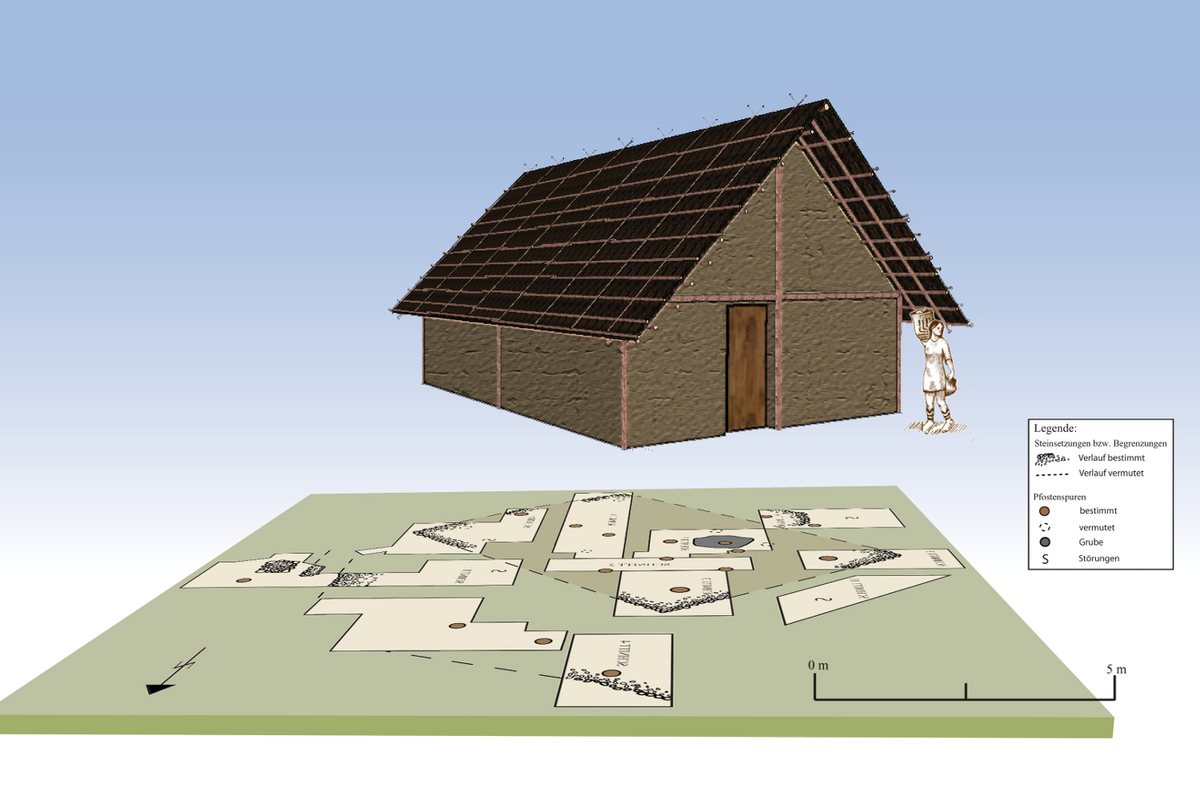

Im Jahr 1975 wurde von Rolf Kubon einer der Grabhügel untersucht. Neben Hinweisen auf den Aufbau und die Konstruktion des Hügels fand er auch Postenlöcher und Gruben, die er einem mutmaßlichen Ständerbau der Michelsberger Kultur zuschrieb (Abb 4). Mit Hilfe von Ergebnissen aus Untersuchungen zum Hausbau an gleichzeitigen Siedlungen entlang des Bodenseeufers wurde eine digitale Rekonstruktion des Hauses vorgenommen. Dieses und die Ergebnisse der Grabungen zum Wallaufbau bildet die Grundlage für eine GIS-gestützte Rekonstruktion und Visualisierung des Kapellenbergs in der Zeit um 3700 v. Chr.

Dichte der Innenbebauung

Aus den mittlerweile sechs gegrabenen Innenflächen, der dreißigjährigen Prospektion durch Rolf Kubon, und den geomagnetischen Prospektionen durch Partick Mertl, aber auch aus der Verteilung der 14C-Alter können wir zu einer vorsichtigen Schätzung der Dichte der Innenbebauung und ihrer zeitlichen Dauer kommen, die auch in die Visualisierung eingeflossen ist (Abb 5). Danach konzentriert sich die Dauer auf das Jahrhundert zwischen 3750 und 3650 v. Chr. Michelsberger Siedlungsaktivitäten davor und danach können nicht ausgeschlossen werden, dürften aber gering gewesen sein. Die bislang gegrabenen Siedlungsschichten zeigen eine geringe Mächtigkeit, auch liegen Befunde immer mehrere Meter auseinander so dass eher von einer lockeren Bebauungsdichte ausgegangen werden kann. Möglicherweise gab es Gruppen von Häusern mit auch dazwischen liegenden freien Räumen. Die Bevölkerung einer solchen lockeren Bebauung dürfte etwa bei 900 Personen gelegen haben, bei etwa sechs Personen pro Haushalt.

Der Großgrabhügel war zu Beginn der Innenbesiedlung schon weitgehend in seinem jetzigen Verfallsstadium.

Nutzung der Innenfläche

In einigen Bereichen scheint die Lößbedeckung vor 6000 Jahren noch mächtig genug gewesen zu sein, um die Anlage von kleinen Feldern zu erlauben. Wir gehen daher davon aus, dass die Freiflächen entweder zur Anlage von Feldern genutzt wurden oder aber als Weideland, sicherlich auch zur Anlage von Nutzholzflächen (etwa Hasel).

Nutzung des Umlandes

Das Umland diente der Versorgung der Bewohner und dürfte daher weitgehend frei von dichtem Bewuchs gewesen sein, zumal Bäume auch für die Palisaden und Häuser genutzt wurden. Auf den östlichen Lößflächen wurden die Felder angelegt, die Grasflächen für Vieh und Bodenbau durch Brandrodung freigehalten.